國科會在7月16日揭露3項議案進展,包括2026年度政府科技預算先期規畫1,601億元,晶片驅動臺灣產業創新方案(即晶創臺灣方案)和災防韌性科技方案的進展則分別有最近成立的臺灣算力聯盟和生成式AI應用開發平臺Taiwan AI RAP,以及農業部建立土石流多元預警AI,在丹娜絲颱風期間成功預警。

文/王若樸|2025-07-17發表

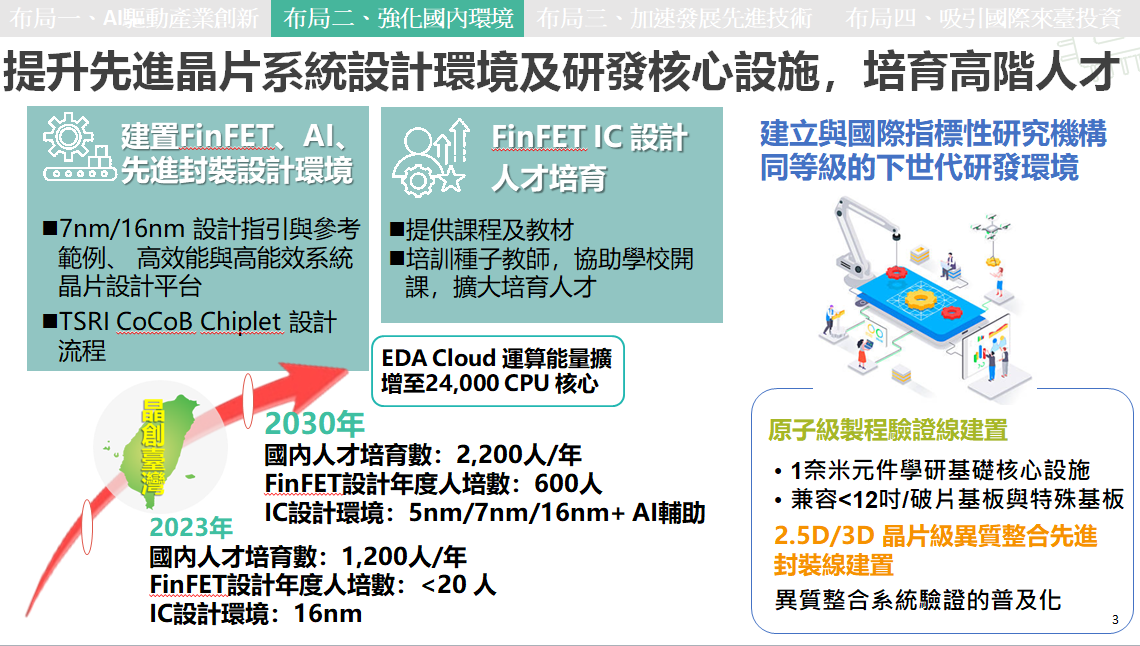

國科會日前揭露晶創臺灣方案進展,針對該方案的強化國內環境布局來說,除了建置FinFET、AI、先進封裝設計環境,也展開FinFET IC設計人才培育。

國科會在7月16日第16次委員會議後揭露3項議案進展,包括2026年度政府科技預算先期規畫、晶片驅動臺灣產業創新方案(即晶創臺灣方案),以及災防韌性科技方案。其中,明年度科技預算研討後約1,600億、聚焦5大信賴產業,晶創臺灣方案則聚焦半導體與AI,階段性進展有最近成立的臺灣算力聯盟和國網中心推出的生成式AI應用開發平臺Taiwan AI RAP。至於災防科技方案,目前累積166項科研成果,亮點則有農業部建立土石流多元預警AI,在丹娜絲颱風期間成功預警等。

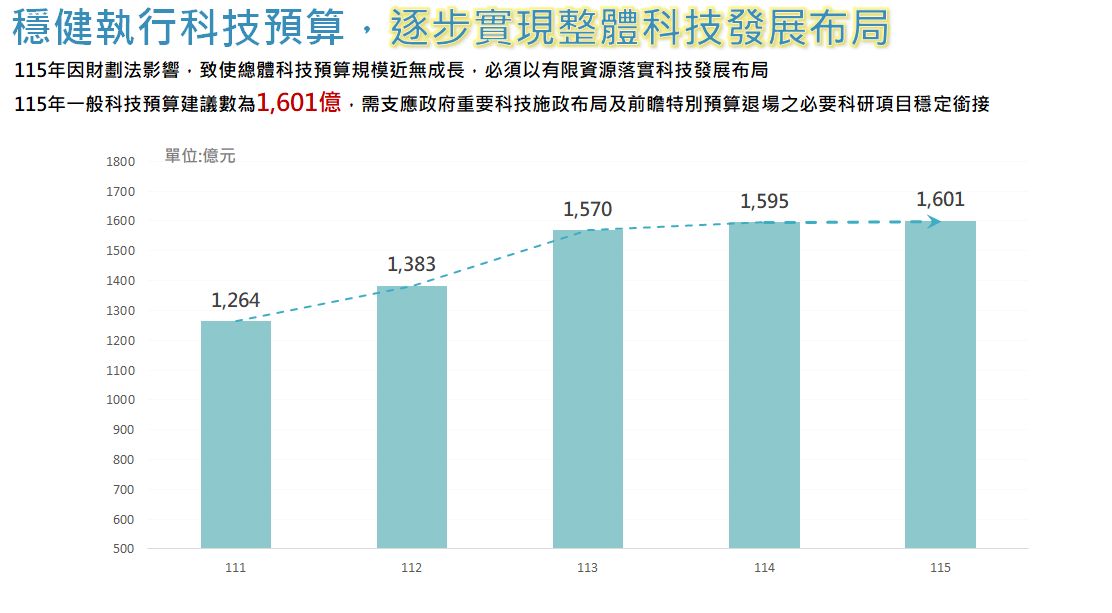

明年度科技預算研議為1,601億元,聚焦5大信賴產業

國科會主委吳誠文表示,就明年度政府科技計畫先期作業來說,經這次委員會議審議,同意匡列一般科技預算1,601億元,國科會將依審議結果陳報請行政院同意。雖然較今年早些時候國科會提出的1,800億元預算版本,少了近200億元,但仍聚焦5大信賴產業,包括半導體、人工智慧、軍工、安控、次世代通訊。國科會認為,半導體還可結合AI,延伸到在宅醫療、多元綠能、強化資安和智慧機器人等領域應用。

國科會科技辦公室執行秘書張振豪補充,國科會對重要計畫方案提出進一步的預算建議,比如次世代通訊科技方案建議為43.9億元預算、大南方新矽谷推動方案22.3億元、智慧機器人方案22.9億元、淨零科技方案102.7億元,以及晶創臺灣方案211.9億元等。

他也公布國科會科技預算歷年變化,比如2022年為1,264億元、2023年為1,383億元、2024年是1,570億元、2025年1,595億元,明年則是1,601億元。吳誠文強調,科技預算是全政府的戰略性投資,期望未來科技預算能維持穩定成長。

晶創臺灣方案鎖定半導體與AI,今年底預計提升國家算力至5.1百萬瓦

張振豪也揭露晶創臺灣方案進展,該方案自去年展開,瞄準半導體與AI,提出4大策略和4大布局,分別是優勢延續、國際拓展、應用創新、永續調適等4大策略,以及AI驅動產業創新、強化國內環境、加速發展先進技術、吸引國際來臺投資等4大布局。

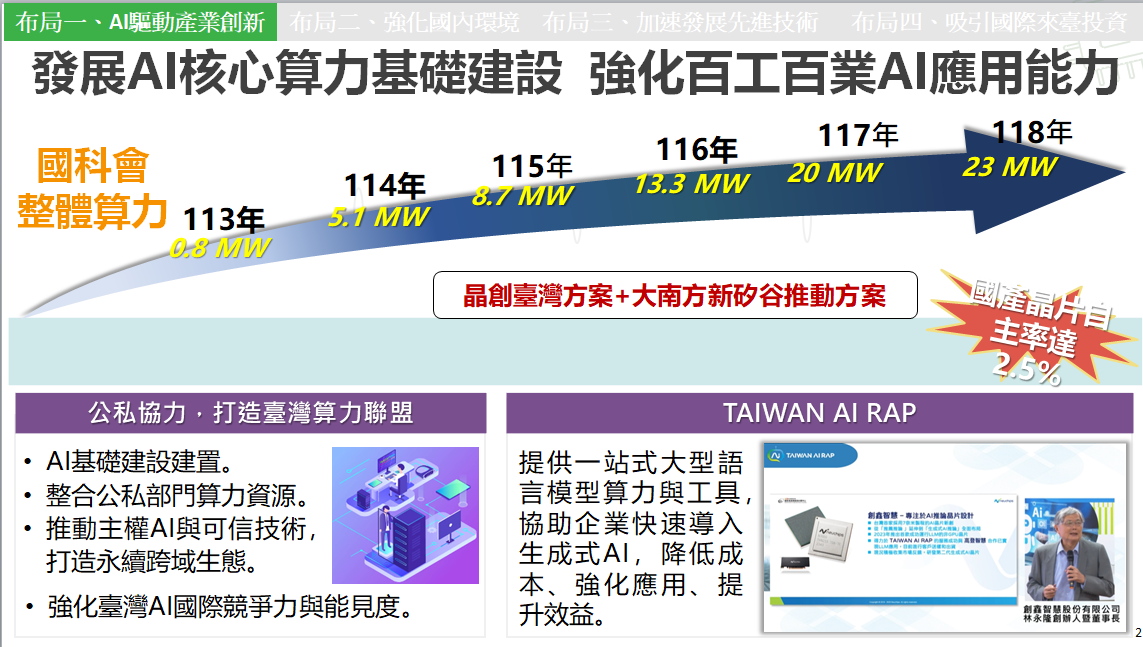

就布局1:AI驅動產業創新的進展來說,目標是要透過晶創臺灣方案和大南方新矽谷推動方案,來發展AI核心算力基礎建設,強化各行各業應用AI的能力。因此,國科會要提高國家算力,預計今年底將達到5.1MW(百萬瓦),明年則要實現8.7MW,目標是2029年要達到23MW。

此外,國科會旗下國研院國網中心也在今年5月推動成立臺灣算力聯盟,要來匯聚國內資源、公私協力來推動主權AI發展和算力布局。同時,今年5月,國網中心也建置生成式AI應用開發平臺Taiwan AI RAP,來提供強大算力、AI工具和模型及微調評估服務等,來加速企業或研究團隊快速開發。

就強化國內環境的進展來說,目標是要建置FinFET、AI、先進封裝設計環境,以及FinFET IC 設計人才培育。目前已推動EDA雲平臺和FinFET、AI、先進封裝等設計資源建置,並培訓種子師資、提供教材課程,預計2030年前將運算核心擴充至24,000核心。

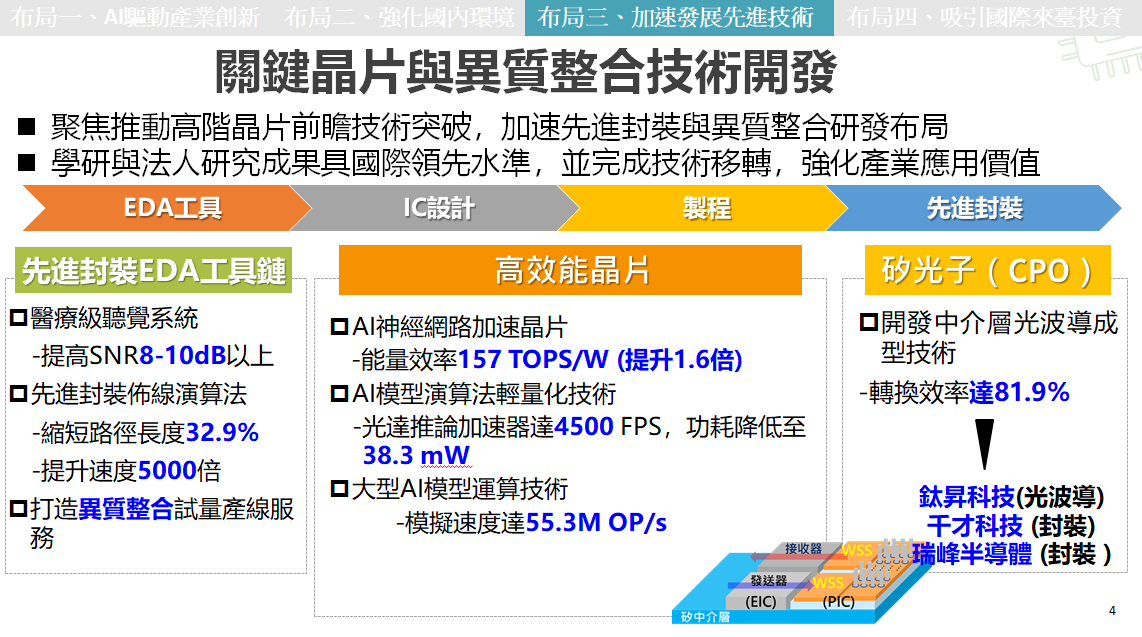

而布局3:加速發展先進技術,則是要推動關鍵晶片與異質整合技術開發,如打造小於1奈米的原子級驗證關鍵設備、研發高效能運算晶片(如AI神經網路加速晶片)、異質整合與矽光子等關鍵技術,強化晶片效能和設計安全性。

至於布局4:吸引國際來臺投資,國科會已透過晶創臺灣方案,在去年啟動IC Taiwan Grand Challenge徵案,吸引來自英、美、法等多國新創團隊落地臺灣。同時,國科會也設置IC新創加速平臺,來提供一站式服務,鏈結臺灣半導體產業經驗和資源、縮短新創產品開發時程。目前已串聯10多家國內廠商,提供晶片設計、製造、封裝到系統整合等技術及試製服務。

災防科技方案啟動至今,已累計166項技術開發

另一方面,國科會也揭露2023年開始推動的災害防救韌性科技方案進展(2023年至2026年),該方案跨部會執行,包括內政部、交通部、國科會、教育部、農業部、核安會、經濟部、數發部和環境部等9各部會共18個機構,目前已投入28億元經費、累積166項科研成果,其中多項技術也實際應用在災害應變管理。

比如,前陣子丹娜斯颱風與低壓帶造成彰化鹿港地區淹水時,水利署就利用9,365支攝影機影像、自動告警和影像辨識,通報至Line群組,請長官查看。此外,交通部中央氣象署也用井下地震站和智慧化預警系統,在今年花蓮地震時,讓全臺民眾提前收到警報;他們發展的AI颱風路徑預報,也提高72小時以上的預測準確度,強化防颱措施。

經濟部水利署則透過物聯網和AI影像辨識,大幅提高淹水判讀效率,提供即時災情資訊。農業部農村發展及水土保持署也導入AI技術,建立土石流多元預警模式,於丹娜絲颱風期間成功預警。此外,為確保災時通訊不中斷,數位發展部也已建置超過770個非同步衛星站點,並在花蓮地震時支援災區緊急通訊。

新聞連結:https://www.ithome.com.tw/news/170117